이전 글에 이어서, 믹싱에서의 공간계 이펙터를 살펴본다.

이전 글 Digital Sound at Home Studio #9 – 믹싱 Digital Sound at Home Studio #8 – VST트랙 오디오 녹음 Digital Sound at Home Studio #7 – MIDI트랙, VST트랙 녹음준비 Digital Sound at Home Studio #6 – 미디 시퀀싱 Digital Sound at Home Studio #5 – Sonar 2/2 Digital Sound at Home Studio #4 – Sonar 1/2 Digital Sound at Home Studio #3 – 음향 기본 Digital Sound at Home Studio #2 – MIDI Digital Sound at Home Studio #1 – DAW Digital Sound at Home Studio #0 – 개요

공간계이펙터

공간계 이펙터는 이름에서 알 수 있듯이 공간의 울림을 재현하는 종류의 이펙터들이다. 공간의 울림은 잘 알다시피 목욕탕 같은 곳에서 들을 수 있는 소리의 퍼짐(리버브)가 있고, 산 속에서 들을 수 있는 메아리(에코)와 같은 것이 있다. 이 공간계 이펙터가 다이내믹 계열과 절대적으로 다른 점은 원 소스가 살아 있느냐 없느냐 하는 차이다. 다이내믹 계열은 원 소스가 변경이 되는 것이고, 공간계열은 원소스에 부가 소리가 더해지는 방식인 것이다.

여기서 이펙팅의 방식이 완전하게 차이가 나게 된다.

다이내믹 계열은 Insert 방식이라고 부르는데, 그 채널에 이펙터를 직접 삽입(Insert)하는 방식이라고 생각하면 되고, 공간계는 Send/Return 방식 혹은 Aux 방식 등으로 불린다.

Insert 방식이나 Send/Return 방식이나 가상으로 이루어지지만 하드웨어에서 쓰이는 방식과 몹시 유사하므로 이 개념을 확실히 익히고 있으면 실제 하드웨어로 시스템을 구성하더라도 Reverb나 Compressor를 정확하게 연결할 수 있을 것이다.

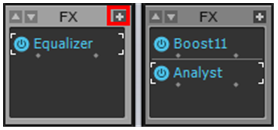

소나 콘솔에서 Insert Effect를 삽입하는 방식은 9월분에도 설명했었는데, 콘솔의 FX 부분에서 삽입할 수 있다.

Send Effect는 소스를 Aux Channel혹은 Sub Channel이라고 불리는 채널로 소리를 보내게 되고 서브 채널에서는 소리를 받은 다음 이펙팅해서 섞어주는 방식이다.

믹서 스트립

Send Effect를 알기 전에 Console에서 다루지 않은 부분을 잠시 설명하고자 한다. 콘솔은 크게 입력 신호를 직접 다루는 Track 스트립과 Bus(혹은 Aux, Sub) 스트립, 그리고 Main 스트립이 있다.

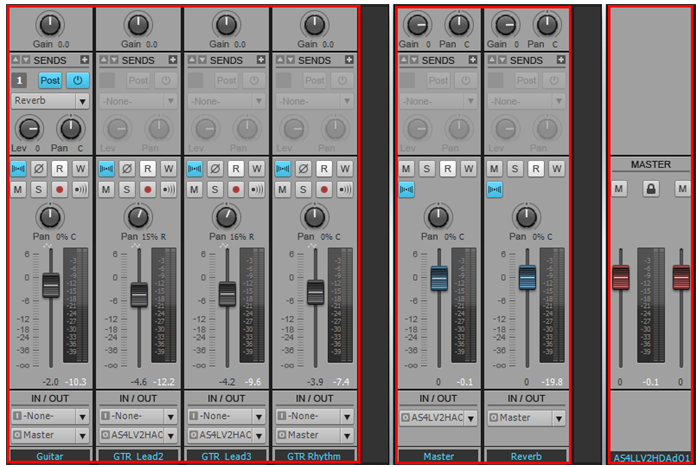

왼쪽부터 차례로 채널 스트립, 버스 스트립, 메인 스트립이다. 채널 스트립은 이때까지 쭉 알아왔던 인풋 및 소스를 직접 다루는 스트립이고, 버스 스트립은 그룹이나 Aux, 등의 용도로 자유롭게 쓸 수 있고, 메인 스트립은 최종 아웃풋이 나가는 스트립이다.

콘솔뷰를 열어보면 굵은 선으로 구분되어 있어서 쉽게 구분할 수 있고, Send FX 혹은 Grouping을 위해서 버스 스트립 부분에 원하는 채널을 생성한 후 원하는 이름을 부여하여 자유롭게 사용할 수 있다. 이제 그럼 버스 스트립에 트랙을 하나 생성하고 채널 스트립에서 Send Effect를 걸어 보도록 하자.

위 그림에서와 같이 Bus Strip에 Stereo 채널을 생성하고 Reverb라고 이름 붙였다. 물론 Reverb로 쓰기 위해서 생성한 트랙이므로 이 트랙에 Insert로 Reverb를 물려주었다.

여기까지 하면 단순히 버스 스트립에 소리를 받아 리버브를 걸어줄 수 있는 환경만 만들어졌고, 실제로 리버브 걸린 소리를 듣기 위해서는 이 채널로 소리를 보내주어야 한다.

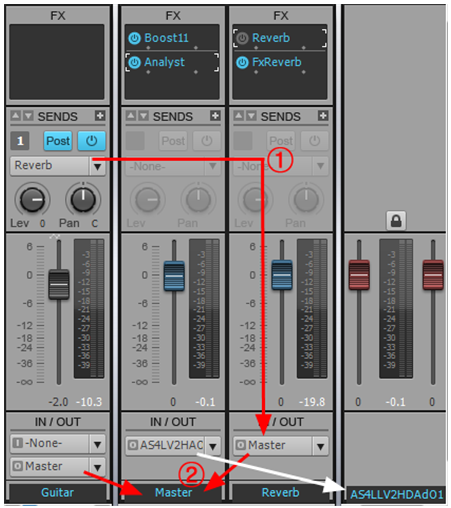

바로 ①번 화살표가 그 설정이다. 소리를 보낼 트랙에서 Sends를 On 시키고(), 아래의 목록에서 소리를 보낼 트랙을 선택한다. 물론 여기서는 Reverb를 선택하면 된다. 물론 선택한다고 모든 소리가 다 흘러들어가는 것은 아니고 현재 트랙의 페이더(볼륨)과 센드 레벨에서 선택된 양만큼 보내진다.

Pre Fader / Post Fader

여기서 또 POST라는 버튼이 On 된 것을 알 수 있는데 Post 방식과 Pre 방식으로 나뉘게 된다. 이 Post는 Fader의 앞(Pre)에 Send를 위치시킬 것인지, 뒤(Post)에 위치시킬 것인지를 정하는 것이다. Pre 방식이면 페이더와 무관하게 0dB의 양이 Send Level에서 설정된 양은 모두 버스트랙으로 흘러들어가게 된다. 즉, Post 방식이면 원 소스와 이펙팅 소스를 적절히 페이더로 섞어서 쓸 수 있지만, Pre 방식은 그럴 수 없다.

Pre 방식이 안 좋은 것 같지만, 예를 들어 원소스를 제외하고 순전히 리버브 걸린 소리만 듣길 원한다든지 할 때 유용하다. 채널 스트립을 Pre 방식으로 놓고 Mute 시키더라도 버스 트랙으로는 소리가 그대로 보내지고 있기 때문에 원 소스는 안 나와도 리버브 걸린 소리는 나오고 있는 것이다. 이 외에도 상황에 따라 Pre나 Post를 정해서 쓰면 되지만 일반적으로는 Post 방식으로 많이 사용하게 된다.

그런데 DAW에서는 보통 외장악기보다는 가상 이펙터를 많이 사용하게 된다.

리버브 같은 것도 일반적으로는 Send 방식으로 거는 것이 맞지만 편의를 위해서 Insert로 걸 수 있게 Dry, Wet 이라는 옵션을 제공하는 경우가 많다.

Dry / Wet on Inserting Effect

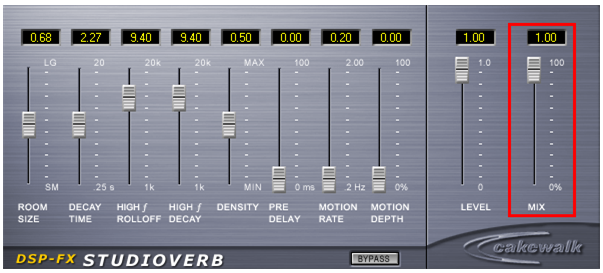

이 Dry는 Insert로 걸더라도 원 소스(Dry)와 Reverb 양을 정할 수 있는 편리가 있다.

만약에 이런 리버브를 Sends로 건다면 Dry는 최저 혹은 Mute 시키고 Reverb를 0dB로 놓아야 원하는 결과를 얻을 수 있을 것이다.

어떤 경우는 Dry 옵션 대신에 MIX라는 옵션이 있는데 이는 원 소스와 리버브 소스를 섞는 비율이다. 이는 주의할 점이 예를 들어 Mix양이 30%라면 원소스 100 + 리버브 30 이 아니라 원소스 70 + 리버브 30 이 되므로 주의해야한다.

물론 Sends로 건다면 Mix 100과 같이 과감한 수치로 놓고 사용해야하고, Insert로 걸었다면 10%이하의 수준과 같은 적절한 옵션을 주고 사용해야 한다.

(정답은 언제나 없으며, 듣고 판단해야한다.)

이런 편리한 옵션이 제공되어도 꼭 Sends를 사용하는 이유가 있는데, 이런 가상 악기들은 많이 쓰면 많이 쓸수록 CPU와 RAM을 많이 차지 한다는 것이다. 만약에 Insert로 사용하면 많은 Reverb를 동시에 로드해야하지만 Sends 방식은 Reverb를 하나만 불러 써도 되기에 많은 리소스가 절약된다.

Mastering

[Send FX] 그림의 ②는 사실 Send FX와 관련된 부분은 아니지만 Mastering을 위한 설정이라고 보면 된다.

소리를 바로 Main Out으로 보내지 않고 특정 아웃풋 채널로 다 모은 다음 Master Effect를 걸어서 Mastering을 하는 것이다. Main Out은 보면 알겠지만 페이더 조절 외에는 아무런 조작을 할 수 없도록 막혀있다. 이는 순수하게 Main Out은 Audio Interface의 Output으로 소리를 보내고 있어 그 전에 모든 Mixing을 끝내라는 의미로 받아들여도 무방하다.

만약에 이렇게 Bus에서 Master Track을 사용하지 않고 모든 트랙의 아웃풋을 바로 Main Out(Audio Interface의 하드웨어 아웃풋이 이름으로 나온다.)을 선택해서 믹싱한다면 소리가 Peak를 넘어가거나 할 때 트랙을 하나씩 찾거나 전체 트랙의 페이더를 조작하는 등 믹스의 불편함이 따를 뿐 아니라, 믹싱이 완료된 소리에 전체적으로 EQ를 걸어서 고역을 강조하고 싶다거나 하는 상황이 발생했을 때 대응이 어렵다는 단점이 있다.

그래서 Bus Track에 Master(물론 이름은 정하기 나름이다.) Track을 만들어 소리를 Master로 모은 다음 Master에서의 조작을 끝내고 이 Master의 Output을 Main Out으로 지정하는 방법을 주로 쓰게 된다.

이해가 어렵다면 위 그림의 화살표를 순서대로 따라가며 생각해보면 쉽게 그림이 그려질 것이다.

필자 같은 경우는 Master로 보낼 때 소리를 꽉 채우기 보다는 –3dB 정도로 맞춰지게 보낸다음 Master Track에 Compressor와 EQ를 먹여서 소리를 일정하게 만들고, 페이더를 조작해 0dB로 맞추는 과정을 거치고 있다. 이런 방식을 통해서 전체적으로 소리의 손실을 최소화하면서 충분한 레벨을 확보한다.

사실 마스터링이라는 과정이 이렇게 단순한 작업은 아니고, 사실 음악의 색깔을 좌우하는 아주 중요한 작업이다.

초급자를 위한 글이라 간단하게 쓰지만, 마스터링이 단순한 마스터 스트립에 이펙트를 거는 수준의 것으로 생각해서는 안된다.

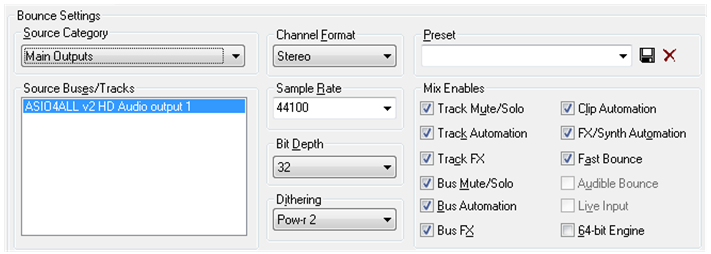

모든 작업을 마무리 했다면 File -> Export 메뉴를 통해서 WAV 파일로 만들 수 있다. (MP3는 추가 라이센스가 필요하다.) 원하는 Sample rate와 Bit Depth를 설정하고 원하는 옵션을 설정하면 된다.

마무리

지금까지 10회에 걸쳐서 MIDI와 DAW(Sonar)를 이용해서 음악을 제작하고 녹음하는 방법을 쭉 살펴보았다. 이번 연재가 Digital Sound라는 이름을 걸고 진행이 되었지만 사실상 DAW인 Sonar 운용법에 무게가 쏠려 있었다. 그리고 제한된 분량으로 전반적인 내용을 다 다루려고 하다 보니 하고 싶은 얘기를 다 하지도 못하고, 다루는 얘기들도 깊이 있게 파고들지 못한 점을 양해 부탁드린다.

사실 MIDI는 음악에 관련된 분야기 때문에 MIDI를 접하기에 앞서 화성학도 공부해야하고 여러 음악도 많이 들어 봐야한다. 그런데 단순 취미 수준에서는 음악을 공부하기가 어려운 것도 사실이다. 이럴 땐 기존 곡들을 카피해보는 것을 추천한다. 좋아하는 곡을 카피하면 지겨움도 덜하고 좋아하는 곡들을 바꿔듣는 재미도 생기면서 자연스럽게 음악을 공부할 수도 있다.

MIDI에 좀 더 관심이 있다면 국내에 인터넷기반 각종 미디음악 관련 동호회가 활성화 되어 있어서 많은 정보를 얻을 수 있을 것이다. 물론 MIDI 뿐만 아니라 각종 DAW, Software Synthesizer, Software Effector 등 각종 정보 공유가 이루어지고 있다.

그리고 DAW를 활용하는데 있어서 꼭 MIDI 뿐만 아니더라도 괜찮은 Audio Interface와 품질 좋은 Plug-in을 설치하여 콘솔과 연결하면 녹음 할 때 외장 이펙터처럼 사용할 수도 있는 등 활용방안이 다양하다. 물론 스튜디오에서 사용하기 위해서는 안정화를 위한 많은 고려가 필요하긴 하지만 얻어지는 비용대비 효과가 크므로 시도해 볼 만 하기도 하다.

.끝