지금까지 MIDI 입력, MIDI 악기 녹음을 위한 방법을 알아보았다.

이전 글 Digital Sound at Home Studio #8 – VST트랙 오디오 녹음 Digital Sound at Home Studio #7 – MIDI트랙, VST트랙 녹음준비 Digital Sound at Home Studio #6 – 미디 시퀀싱 Digital Sound at Home Studio #5 – Sonar 2/2 Digital Sound at Home Studio #4 – Sonar 1/2 Digital Sound at Home Studio #3 – 음향 기본 Digital Sound at Home Studio #2 – MIDI Digital Sound at Home Studio #1 – DAW Digital Sound at Home Studio #0 – 개요

먼저 저번 달에는 MIDI를 Audio Track으로 녹음하는 방법을 얘기했었다. 사실 가상악기는 Freeze 기능이 있어서 녹음할 필요가 없다는 것도 얘기했었다. 그래도 보유하고 있는 Audio Interface의 ADC/DAC의 느낌이 너무나 좋아서 억지로 녹음하려면 오디오 트랙을 새로 열고 가상악기가 연결된 하드웨어 아웃풋을 하드웨어 인풋으로 넣어서 녹음하는 방법도 있기는 하겠다.

어쨌든, 가상악기를 많이 쓰다보면 TTS-1과 같이 모든 소리가 통합된 All-in-one 신디사이저보다는 특화된 소리를 내는 악기들이 많다는 것을 알 수 있을 것이다. 예를 들어 드럼 전용 악기, 아날로그 신디사이저(물론 소프트웨어로 시뮬레이션 된 것), 패드 계열 등등 한 악기가 제한된 부분만을 표현하는 경우가 많아서 쓰다보면 여러 개의 가상악기 혹은 외장악기를 사용하게 된다. 물론 작업이 끝난 신디사이저를 그 때 그 때 Freeze 시켜 놓는다고 해도 필수적으로 다수의 Audio Track이 생기게 된다.

특히 이렇게 각각의 개성강한 악기들을 모아서 음악을 표현하자면 하나의 느낌으로 통일시키는 것이 쉽지 않은데, 그래서 믹싱이 예전보다 더욱 중요해졌다고 생각한다. 물론 이 과정이 말처럼 쉽지는 않다.

최근에 뮤지션들이 선택해서 많이 쓰이는 가상악기들이 대부분 잘 정제된 소리를 가지고 있고, 요즘은 PC의 성능도 훌륭해서 각 오디오 트랙의 원본 소스의 질이 좋은 경우가 대부분이다. 따라서 시간과 노력을 투자한다면 그만큼 좋은 결과물을 얻을 수도 있기 때문에 악기를 사용할 때 악기의 특성을 잘 이해하고 사용하는 것이 중요하겠다.

이제 믹싱에 대해서 알아보자.

여기서 얘기하는 믹싱은 Post Production에서 이루어지는 Stereo Mixdown을 얘기하는 것으로 녹음된 멀티트랙에 존재하는 각 악기의 음색 조절, 밸런스(볼륨) 조절, 균형(패닝) 조절, 시그널 프로세싱(이펙팅) 등을 통해서 원하는 음악을 만드는 것이다.

여기서 “원하는 음악을 만드는 것”이라는 표현대로 음악에 따라, 프로듀서에 따라, 혹은 엔지니어에 따라 완전히 다른 색깔로 만들어질 수 있기 때문에 믹스다운 방법을 정의하는 것은 불가능하다. 하지만 이런 색깔이 드러나는 것은 모든 과정을 자유자재로 다룰 수 있을 때 가능한 것이므로 여기선 기초적인 부분을 살펴보도록 하자.

순서는 엔지니어마다 다를 수 있지만 먼저 밸런스와 좌우 균형을 잡고 들어가자. 단 여기서 볼륨은 음색 조절이나 이펙팅을 거치면서 바뀔 수 있기 때문에 감안해서 조절하도록 한다.

너무나 당연한 얘기지만 모든 악기가 다 동일한 크기로 나오는 것은 악기간의 밸런스가 잘 잡혔다고 볼 수 없다. 쉽게 얘기하면, 메인이 되는 부분은 올리고 백그라운드를 책임지는 악기들은 낮추라는 얘긴데 이것도 메인에 소리가 많이 집중된다면 촌스러운 밸런스가 되고 말 것이다.

보통은 밸런스를 잡을 때 킥과 베이스 기타를 기준으로 시작하는 경우가 많다.

좌우 균형(Panning)은 단순하게는 눈에서 보이는 방향을 그대로 잡는 경우가 많지만, 음악적인 효과를 위해서는 극단적으로 치우쳐서 배치하기도 한다. 일반적으로는 밸런스를 잡을 때와 마찬가지로 킥과 베이스처럼 곡 전체의 리듬을 잡고 가는 악기를 정 중앙으로 배치하는 경우가 많지만 이도 물론 절대적인 것은 아니다.

그림이 작아서 이름이 잘 안보일 수 있겠지만, Kick이 기준이라고 꼭 0dB을 뜻하는 것은 아니라는 것을 알 수 있다. Bass 역시 페이더가 상당히 내려가 있는 것을 알 수 있는데, 베이스 기타 소리가 크면 다른 악기 소리를 많이 침범하게 되어 전체적인 밸런스가 좋아지지 않는다.

사실 Effecting과 같은 부분은 일종의 양념 같은 개념으로 사용하는 것이고(물론 필수적인 Signal Processing도 있다), 기본적으로 처음에 질 좋게 녹음하고 Balance만 잘 맞춰주는 것으로 믹스다운의 큰 흐름이 결정 된다. 밸런스를 잘 모르겠다면 현재 믹스하는 음악과 유사한 장르의 기존 음반을 들어보고 그 음반을 기준으로 맞추는 것도 좋은 방법이다.

밸런스 조정이 어느정도 마무리 되었다면 흔히 이펙팅이라고 부르는 시그널 프로세싱 단계로 넘어가면 된다. 시그널 프로세싱은 크게 다이나믹 계열과 공간 계열 이펙터로 나누는데 이런 나눔은 공식적인 분류는 아니다. 다이나믹 계열은 소리 자체를 변화시키는 Compressor, Equalizer, Distortion(Drive) 등이 있고, 공간계는 Delay나 Reverb와 같이 소리 자체는 변화시키지 않고 울림을 시뮬레이션 하는 이펙터를 말한다. 물론 분류가 딱히 중요하지 않은 것이 Flager와 같이 딜레이를 응용한 이펙터가 있지만 Flanger는 소리 자체가 변화된 효과를 노린 이펙터이기 때문이다. 어쨌든 이런 분류를 따지는 것보다는 각 이펙터가 어떻게 동작하는지 알고 있는 것이 더 중요하다고 생각한다.

컴프레서

컴프레서는 Dynamic Range가 넓은 소리를 보다 쉽게 녹음하기 위해 사용할 수 있는 시그널 프로세서다. 사실 변화 폭이 큰 소리를 “녹음”할 때 일반적으로 사용하기 때문에 이미 녹음된 소리에 Compressor를 적용시키는 것이 무슨 소용이냐는 의문이 생길 수도 있겠지만, 이미 녹음된 파형을 정리하고, 전체적으로 볼륨을 높여서 소리크기를 일정하게 맞추는 용도에도 사용하고, Kick Drum과 같이 펀치감이 필요한 소스에 적용하여 음색을 바꾸는 데 사용하기도 한다.

컴프레서의 일반적인 조정 파라미터로는 Threshold, Ratio, Attack Time, Release Time이 있다.

각 파라미터의 의미 및 설정 법에 대해서는 관련 음향 서적 혹은 인터넷에서 검색하면 금방 찾을 수 있어서 생략하도록 하겠다.

그런데 이 컴프레서는 실제로 마이킹을 통해서 음원을 녹음할 당시에 유용하게 쓸 수 있는 이펙터다. 사실 컴프레서를 가장 많이 사용할 때가 스네어, 킥, 심벌 등과 같이 큰 소리를 내면서도 릴리즈가 짧은 음원이나 목소리나 피아노처럼 다이내믹 레인지가 넓어 레벨의 변화 폭이 큰 경우에 몹시 유용하게 사용할 수 있기 때문이다. 그래서 보통 마이크 프리앰프와 오디오 인터페이스 사이에 배치하여 소리를 압축한 상태로 녹음 받는 경우가 많다.

더 깊이 알고 싶다면 시중에 판매되고 있는 실제 녹음 과정을 다루고 있는 책을 살펴보면 될 것이다.

그런데 우리는 현재 장비 없이 음악하는 방법을 다루고 있으므로 위와 같이 컴프레서를 쓸 수 없지만, 음색을 변화시키는 용도로는 사용할 수 있는데, 가장 쉽게 소리의 변화를 느낄 수 있는 악기가 바로 드럼일 것이므로 Kick과 같은 악기에 Compressor를 걸어서 소리의 변화를 직접 체험해 보기 바란다.

이퀄라이저

그리고 또 하나의 대표적인 Dynamic 이펙터는 Equalizer(EQ)가 있는데 이 EQ는 일반 MP3 Player만 구입해도 탑재되어 있는 기능이라 입문자도 쉽게 적응할 수 있을 것이다. 바로 MP3 Player의 이용자 음색 조정이 DAW의 Master에 EQ를 걸어서 최종 음색을 변화시키는 것과 같기 때문이다. 일반적인 대중들은 소위 저음이 빵빵하면 음질이 좋다고 느끼기 때문에 대부분의 플레이어 음색을 보면 저역대가 강조되어 있는 것을 알 수 있다. 믹스 과정에서는 이를 감안하여 지나치게 저역대에 많은 에너지가 집중되지 않도록 주의해야 한다.

믹스에서의 EQ를 거는 목표는 대체적으로 “필요 없는 소리를 감소시키고 내가 원하는 소리를 살린다.”는 것이다.

예를 들어 쉽게 얘기하자면 킥 드럼에서 쓸데없는 소리를 줄이기 위해서 저역대만 남기고 그 외의 주파수를 감소(없애는 것이 아닌 감소) 시키고, 베이스와 기타의 밸런스를 위해서 베이스의 중고역대를 감소시켜 기타 소리가 들어갈 자리를 확보한다든지 하는 등이다.

물론 경험이 많이 쌓인 선배 엔지니어들이 대충의 Hz를 자료로 정리한 것도 있으니 인터넷을 찾아봄직하다.

하지만 이 역시도 음악의 스타일에 따라 다를 수도 있고, 심하게는 한 곡 안에서도 주법에 따라 소리를 바꿀 수도 있다.

예를 들어 베이스 기타의 라인을 살리기 위해 400~500Hz 주위를 살짝 강조 시키는 것을 메인으로 삼았는데, 곡의 중간에 베이스 기타의 Slap&Pluck 주법이 곡의 중요한 테마를 담당한다면 그 부분에서는 1.5kHz 주위를 살려줄 수도 있는 것이다.

이런 변화를 실시간으로 기록해 둘 수 있는 기능이 바로 Automation이다.

오토메이션

Automation은 작업자가 변화시키는 Parameter를 실시간으로 기록하고 그 기록된 변화를 그대로 재현하는 기능이다. 물론 모든 Parameter에 적용되는 것이 아니고 가상악기에서 Automation을 지원하는 Parameter만 변화시킬 수 있다.

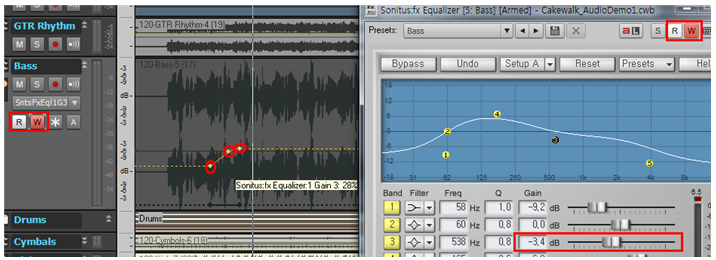

위 그림이 Automation이 적용된 그림이다. Automation을 적용하기 위해서는 위 그림처럼 Track에서 Automation Write가 “On” 되어 있어야한다. 표시된 빨간색 “W”가 On 상태임을 뜻한다. 그 왼쪽의 R은 Automation Read의 R을 뜻하는 것으로 기록된 Automation 데이터를 적용하느냐 마느냐를 결정하는 옵션이다. 그림처럼 밝은 흰색이 Enable된 상태다.

빨간색 동그라미 부분을 보면 변화된 부분이 기록되어 있으며, 당연히 기록 후에도 수치 변경이 가능하다.

변경은 수치점(빨간색 동그라미)를 드래그 해서 옮기는 간단한 작업으로 끝나고, 세세한 수치로 변경을 원한다면, 마우스 오른쪽 버튼 클릭하면 나오는 Properties에서 변경할 수 있다.

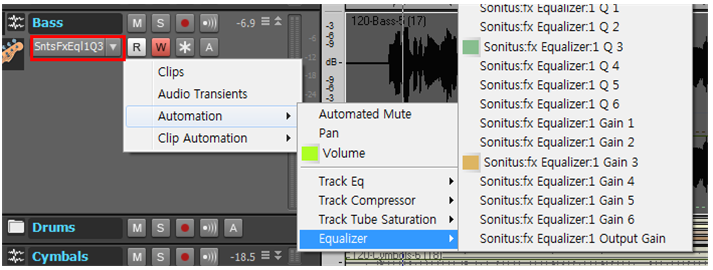

Automation 항목이 많아지면 어떤 항목을 변경할지 선택하는게 쉽지 않다. 그럴 땐 그림에 표시된 부분을 클릭해서 변경하길 원하는 항목을 선택하면 된다. 하위 메뉴에서 앞에 색깔이 있는 부분이 현재 Automation이 적용된 항목들이고, 이것들 외에도 새항목을 선택해서 Automation 값을 임의로 지정해 줄 수도 있다.

EQ를 설명하는 과정에서 Automation을 같이 소개했는데, 이 Automation은 EQ 뿐만 아니라 다른 어떤 가상 이펙터 및 가상 악기에도 적용될 수 있다.

다음 화에서는 공간계 이펙트를 소개하고, Insert, Send/Return 방식 등을 설명하고 마무리하도록 한다.